|

Capitolo 3

|

La Terra é un ellissoide schiacciato ai poli, un ellisse in rotazione, con un raggio equatoriale di

Re = 6 378,1349 km (West, 1982)

Che é leggermente più grande del raggio polare di

Rp = 6 356,7497 km.

La piccola gobba equatoriale é dovuta alla rotazione della Terra.

Le distanze sulla Terra sono misurate in molti modi differenti, i più comuni sono in gradi di latitudine e longitudine, metri, miglia e miglia marine.

- Latitudine é l'angolo tra la verticale locale ed il piano dell'equatore. Un meridiano é l'intersezione della superfice terrestre con un piano passante per l'asse di rotazione della Terra. La latitudine é misurata a Nord oppure a Sud dell'equatore.

- Longitudine é l'angolo tra il meridiano di riferimento e ogni altro meridiano, dove il meridiano di riferimento passa per un punto al Royal Observatory di Greenwich (GB). La longitudine é misurata con la dicitura ad Est oppure ad Ovest di Greenwich.

- Un grado di latitudine non ha la stessa lunghezza del grado di longitudine al di fuori dell'equatore. La Latitudine é misurata lungo grandi cerchi con raggio R, dove R é il raggio medio della Terra. La Longitudine é misurata lungo cerchi con raggio R cos(φ), dove φ é la latitudine. Quindi 1° latitude = 111 km, and 1° longitude = 111 cos(φ) km. Per lavori di precisione, ricordiamo che la Terra non é una sfera, e la latitudine varia leggermente con la distanza dall'equatore. I valori mostrati sono comunque adeguati per la nostra discussione dell'Oceano.

Poiché la distanza in gradi di longitudine non é costante, gli oceanografi misurano le distanze sulle mappe usando gradi di latitudine.

Le miglia nautiche ed i metri sono connessi storicamente alla misura della Terra. Gabriel Mouton, che fu vicario della chiesa di San Paolo a Lione (Francia), propose nel 1670 un sistema decimale di misura basato sulla lunghezza di arco che fosse un minuto di grande cerchio della Terra. Questo diventò il miglio nautico. Il sistema decimale di Mouton divenne invece il sistema metrico basato su una differente unità di misura, il metro, che originariamente si intendeva che fosse la dieci-milionesima parte della distanza dell'equatore al polo passando per il meridiano di Parigi. Sebbene il legame tra miglia nautiche, metri e raggio terrestre fosse subito abbandonato, perché non pratico, le approssimazioni sono ancora utili. Per esempio, la circonferenza polare terrestre é di circa 40 008 km. Quindi un dieci-milionesimo di un quadrante é 1,0002 metri. Come pure, un miglio nautico dovrebbe essere 1,8522 km, che é molto vicino alla definizione ufficiale dell'international nautical mile: 1 nm = 1,8520 km.

3.1 Oceano e Mari

C'é solo un oceano. Esso é diviso in tre parti chiamate con accordo internazionale: Atlantico, Pacifico, ed Indiano (International Hydrographic Bureau, 1953). I mari, che fanno parte dell'Oceano, sono definiti in molti modi, ne prendiamo in considerazione due.

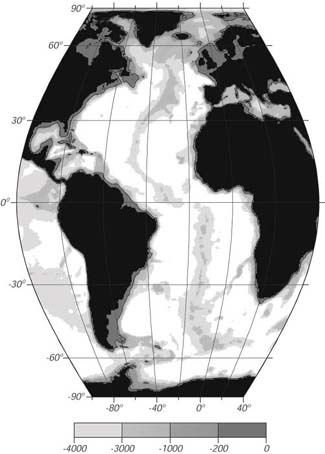

| Figura 3.1 L'Oceano Atlantico visto con la proiezione di Eckert VI che mantiene le aree. Le profondità, in metri, sono ricavate dal data-set ETOPO 30'. Il contorno dei 200m evidenzia le piattaforme continentali. |

L'Oceano Atlantico si estende dall'Antartide verso Nord ed include tutto il mare Artico, il Mediterraneo europeo ed il Mediterraneo Caraibico più comunemente conosciuto come Mar dei Caraibi (Figura 3.1). Il confine tra Oceano Atlantico e Indiano é costituito dal meridiano di Capo Agulhas (20°E). Il confine tra Oceano Atlantico e Pacifico é fatto dalla linea più breve che passa tra Capo Horn e le isole South Shetland. Al Nord, Il Mare Artico fà parte dell'Oceano Atlantico e lo Stretto di Bering divide l'Oceano Pacifico dall'Atlantico.

|

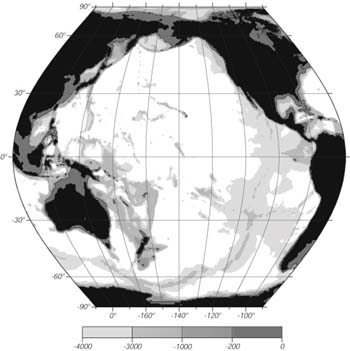

Figura 3.2 L'Oceano Pacifico visto con la proiezione di Eckert VI che mantiene le aree. Le profondità, in metri, sono ricavate dal data-set ETOPO 30'. Il contorno dei 200m evidenzia le piattaforme continentali. Scala in basso con 0° errata |

L'Oceano Pacifico si estende dall'Antartide verso Nord fino allo Stretto di Bering (Figura 3.2). Il confine tra Oceano Pacifico ed Indiano segue una linea che dalla Penisola della Malesia, passa per Sumatra, Java, Timor, Australia a Capo Londonderry, e Tasmania. Dalla Tasmania all'Antartide per il meridiano di Capo South East di Tasmania (147°E).

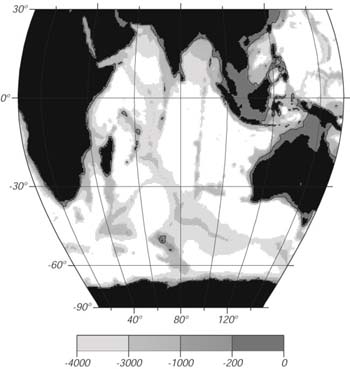

| Figura 3.3 L'Oceano Indiano visto con la proiezione di Eckert VI che mantiene le aree. Le profondità, in metri, sono ricavate dal data-set ETOPO 30'. Il contorno dei 200m evidenzia le piattaforme continentali. |

L'Oceano Indiano si estende dall'Antartide verso Nord ed include il Mar Rosso ed il Golfo Persico (Figura 3.3).

Alcuni autori usano il nome Oceano del Sud per descrivere l'Oceano che circonda il continente Antartico.

Mari Mediterranei sono quelli principalmente circondati da terra. Il mare Artico e quello Caraibico sono entrambi mari mediterranei: Il Mediterraneo Artico ed il Mediterraneo Caraibico.

Mari Marginali sono definiti soltanto da una rientranza della costa. Il Mare Arabico ed Il Mare meridionale cinese sono mari marginali.

3.2 Le Dimensioni dell'Oceano

L'Oceano ed i mari adiacenti coprono il 70.8% della superfice della Terra, che ammonta a 361 254 000 km2. L'area delle parti già menzionate differisce considerevolmente (Table 3.1) , ed il Pacifico é il più grande.

Le dimensioni oceaniche vanno da circa 1500 km della larghezza minima dell'Atlantico a più di 13 000 km per l'estensione nord-sud dell'Atlantico e alla larghezza del Pacifico. Le profondità tipiche sono soltanto 3-4 km. Così le dimensioni orizzontali dei bacini oceanici sono 1000 volte più grandi della dimensione verticale. Un modello in scala del pacifico, un foglio di carta A4,dovrebbe avere le dimensioni simili alla carta: 10 000 km sta a 21cm come una profondità di 3km sta a 0,01mm, il tipico spessore di un pezzo di carta.

| Oceano Pacifico |

181.34 × 106 km2 |

| Oceano Indiano |

74.12 × 106 km2 |

| Oceano Atlantico |

106.57 × 106 km2

|

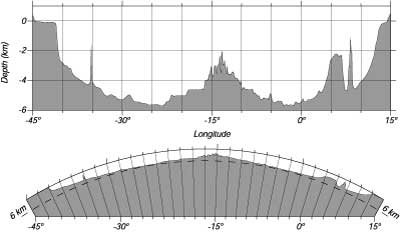

Poiché l'oceano é così sottile, i disegni delle sezioni dei bacini oceanici devono essere fortemente esagerate nella scala verticale per essere utili. I disegni tipici hanno una scala verticale che é 200 volte la scala orizzontale (Figure 3.4). Questa esagerazione distorce la nostra vista dell'oceano. I bordi dei bacini oceanici, le piattaforme continentali, non sono così ripide come mostrato nella figura a 41°W e12°E. Piuttosto, sono tipicamente delle pendenze gentili che scendono di un metro ogni 20 in orizzontale.

| Figura 3.4 Sezione del Sud Atlantico lungo il 25°S che mostra la piattaforma continentale al largo del Sud America, un monte sottomarino vicino 35°W, la catena del medio Atlantic intorno al 14°W, la catena Walvis vicino 6°E, e la stretta piattaforma continentale del Sud Africa. Sopra Esagerazione Verticale 180:1. Sotto Esagerazione Verticale 30:1. Se fosse mostrato con il rapporto dell'aspetto vero ( 1:1 ) il disegno sarebbe stato nelo spessore della linea della superfice del mare. |

Il rapporto così piccolo tra la profondità e la larghezza dei bacini oceanici é molto importante per la comprensione delle correnti oceaniche. Le velocità verticali devono essere molto più piccoli delle velocità orizzontali. Perfino su distanze di poche centinaia di kilometri, le velocità verticali devono essere meno del 1% delle velocità orizzontali. Più tardi useremo queste informazioni per semplificare le equazioni del moto.

Le relativamente piccole velocità verticali hanno grande influenza sulla turbolenza. La turbolenza a tre dimensioni é fondamentalmente differente da quella a due dimensioni. A due dimensioni, le linee di vortice devono sempre essere verticali, e ..____ In tre dimensioni, lo ____ dei vortici gioca un ruolo fondamentale nella turbolenza. The relatively small vertical velocities have great influence on In two-dimensions, vortex lines must always be vertical, and there can be little vortex stretching. In three dimensions, vortex stretching plays a fundamental role in turbulence.

3.3 Caratteristiche del fondo marino

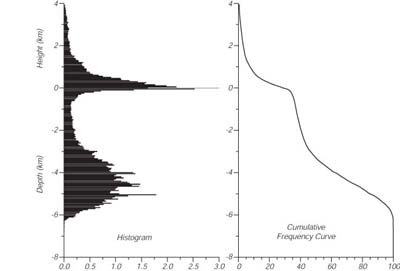

La superfice rocciosa della Terra é divisa in due tipi: oceanica, con una sottile ma densa crosta spessa circa 10 km, e continentale, con una spessa crosta leggera di circa 40 km. La profonda, leggera crosta continentale galleggia sul denso mantello più alta della crosta oceanica, l'altezza media della crosta relativa al livello del mare ha due distinti valori: continenti hanno una elevazione media di 1100 m, gli oceani hanno una profondità media di -3400 m (Figure 3.5).

| Figure 3.5 Sinistra Istogramma delle elevazione della terra e della profondità and depth del fondo marino come percentuale dell'area della Terra, in 50m d'intervallo che mostrano la chiara distinsione tra continenti e fondo marino. Destra Curva delle frequenza cumulativa delle altezze, curva ipsografica. Le curve sono calcolate dal data-set ETOPO 30'. |

Il volume dell'acqua negli oceani eccede il volume dei bacini, e un pò di acqua ricopre la parte più bassa dei continenti. Questi mari poco profondi sono le piattaforme continentali. Alcuni, come il mare Cinese meridionale, sono più larghi di 1100 km. Molti sono relativamente bassi, con profondità tipiche di 50-100 m. Alcune tra le più importanti piattaforme sono: il mare Cinese Est, il mare di Bering, il mare del Nord, i Grandi Banks, la piattaforma di Patagonia, il mare Arafura, il Golfo di Carpentaria e la piattaforma Siberiana. I mari bassi aiutano a dissipare le maree, sono spesso aree di alta produttività biologica e sono generalmente inclusi in (E)xclusive (E)conomic (Z)one di paesi adiacenti.

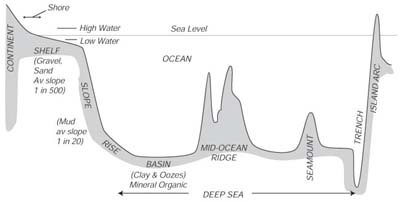

La crosta é divisa in grandi placche che si muovono relativamente l'una con l'altra. Nuova crosta é creata nelle catene medie-oceaniche, e vecchia crosta é persa nelle fosse. Il movimento relativo della crosta, dovuto alle placche tettoniche, produce le configurazioni caratteristiche del fondo marino abbozzate in figura 3.6, che includono catene medio-oceaniche, fosse, archi di isole e bacini.

| Figura 3.6 Sezione schematizzata di un oceano che mostra le principali configurazioni del fondo marino. Notare che le pendenze del fondo marino sono fortemente esagerate nella figura. |

I nomi delle configurazioni sottomarine sono state definite dal'International Hydrographic Bureau (1953), e le seguenti definizioni sono prese da Sverdrup, Johnson, and Fleming (1942), Shephard (1963), and Dietrich ed altri, (1980).

Bacini sono depressioni profonde del fondo marino di forma più o meno circolare oppure ovale.

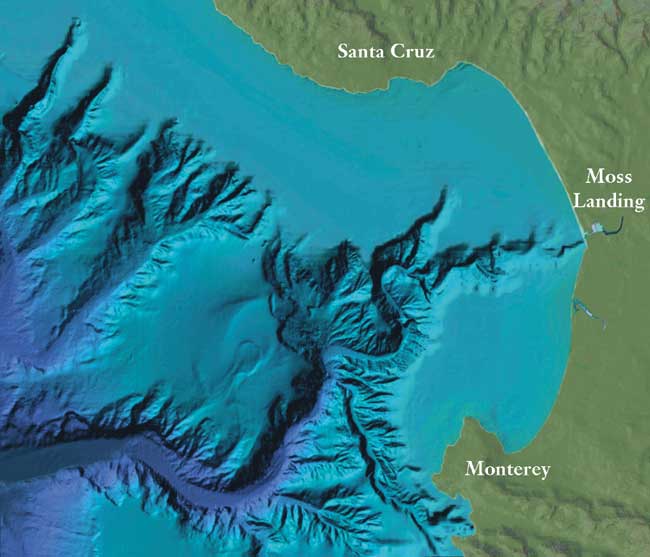

Canyon sono solchi relativamente stretti, profondi con pendii ripidi, tagliati attraverso la piattaforma continentale con il fondo che si approfondisce continuamente andando verso il largo.

Piattaforme (o isole) Continentali sono zone adiacenti un continente (o intorno un isola) che si estendono dalla linea di bassa-marea a profondità, generalmente 120m, dove c'é una marcata manca testo (Figura 3.7).

| Figura 3.7 Un esempio di piattaforma continentale che mostra Monterey ed altri canyon. I canyon sono comuni sulle piattaforme e spesso si estendono attraverso la piattaforma e il pendio continentale fino alle acque profonde. La Figura é un copyright del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). |

Pendio Continentale (o di isola) sono i declivi che vanno dal bordo della piattaforma fino a più grande profondità.

Piani sono piatti, poco pendenti o regioni livellate di fondo marino, per esempio un piano abissale.

Catene sono elevazioni del fondo marino lunghe, strette con lati scoscesi e topografia irregolare.

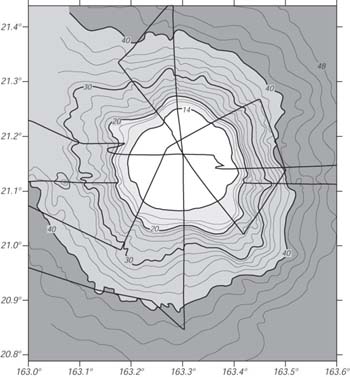

Monti marini sono elevazioni isolate o relativamente isolate che si alzano 1000m o più dal fondo marino con una piccola area alla cima (figure 3.8).

| Figura 3.8 Un esempio di monte marino, il Wilde guyot. Un guyot é un monte marino con una cima piatta creata dall'azione delle onde quando il monte si estendeva al di sopra del livello marino. Quando il monte marino é spostato dal movimento della placca, gradualmente affonda sempre più sotto il livello marino. Le profondità sono costruite da dati di ecoscandagli raccolti lungo la rotta delle navi ( le sottili linee dritte) integrate da dati di side-scan sonar. Le profondità sono in unità di 100 m. da William Sager, Texas A&M University. |

Selle sono la parte bassa delle catene che separano i bacini oceanici uno dall'altro o dal fondo marino adiacente.

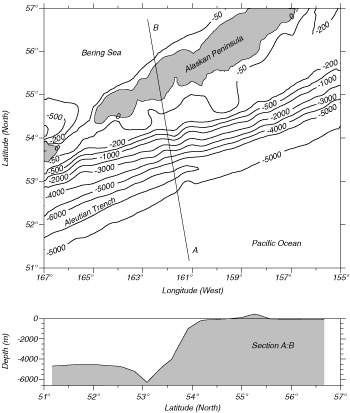

Fosse sono depressioni lunghe, strette e profonde del fondo marino, con i lati relativamente ripidi (Figura 3.9).

| Figura 3.9 Un esempio di fossa, la fossa Auletina; un arco di isole, le isole Auletine e una pittaforma continentale, il mare di Bering. L'arco di isole é composto da vulcani prodotti quando la crosta oceanica portata in profondità in una fossa, si fonde e sale alla superfice. Sopra: Mappa della regione Auletina del Nord Pacifico. Sotto: Sezione della regione. |

Le configurazione sottomarine hanno importanti influenze sulla circolazione oceanica. Le catene dividono le acque profonde dell'oceano in bacini distinti separati dalle selle. Le acque più profonde della sella tra due bacini non possono muoversi una verso l'atra. Decine di migliaia di picchi isolati e di monti marini sono sparsi su tutti i bacini dell'oceano. Questi interrompono le correnti e producono turbolenza portando a mescolamenti verticali dell'acqua marina.

3.4 La misura della profondità dell'oceano

la profondità dell'oceano é misurata in due modi :

- usando ecoscandaglio dalle navi, oppure

- usando dati da satelliti altimetrici.

Ecoscandagli

La maggior parte delle mappe

é basata su misure fatte da ecoscandaglio. Lo strumento trasmette

una forte onda sonora da 10-30 kHz e ascolta l'eco del fondo marino.

L'intervallo di tempo, tra la trasmissione dell'impulso ed il ricevimento

dell' eco, moltiplicato per la velocità del suono, é il doppio della profondità

dell'oceano (figura 3.10).

| Figura 3.10 Sinistra: Gli Ecoscandagli misurano la profondità dell'Oceano trasmettendo impulsi sonori e osservando il tempo richiesto per ricevere l'eco dal fondo marino. Destra: Il tempo é registrato marcando un foglio di carta che é mosso lateralmente. Da Dietrich, et al. (1980) |

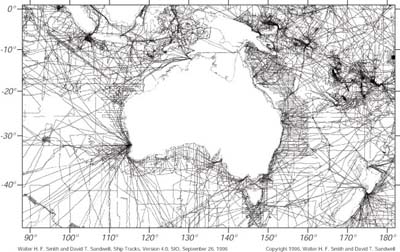

La prima indagine transatlantica di questo genere fu eseguita dalla U. S. Navy tipo Destroyer Stewart nel 1922. Seguirono poi le prime crociere sistematiche di bacino Oceanico, fatte dalla nave da ricerca Meteor durante la sua spedizione nel Sud Atlantico dal 1925 al 1927. Fino ad ora le navi oceanografiche ed idrografiche hanno usato ecoscandagli. Milioni di miglia marine delle rotte di queste navi sono state digitalizzate per produrre databases usati per costruire le mappe. Le rotte non sono ben distribuite e tendono ad essere lontane fra loro nell'emisfero sud, come intorno all'Australia e diventano più fitte in aree ben mappate come in nord Atlantico.

Quella dell'ecoscandaglio é la misura più precisa del fondo marino. La sua accuratezza é ±1%.

| Figura 3.11 Rotte con dati di ecoscandagli usate per mappare il fondo dell'Oceano intorno l'Australia. Notare le ampie aree dove le profondità non sono state misurate da navi. Da Sandwell. |

Altimetria Satellitare

Le lacune

nella nostra conoscenza delle profondità oceaniche tra le rotte delle navi

sono state colmate dai dati dei satelliti altimetrici. Gli altimetri descrivono

la forma della superfice marina e questa forma é molto simile a quella del

fondo marino (Tapley and Kim, 2001; Cazenave and Royer, 2001; Sandwell

and Smith, 2001). Per capire ciò, dobbiamo considerare come la gravità

influenza il livello del mare.

La Relazione tra il livello del mare ed il fondo oceanico

Una protuberanza del fondo marino, per esempio la massa di una montagna sottomarina,

aumenta la gravità locale perché la massa di roccia e più grande della massa di acqua corrispondente.

Le rocce sono più di tre volte più dense dell'acqua. Questo aumenta la gravità locale,

che attrae maggiore acqua attorno alla montagna. Questo cambia la

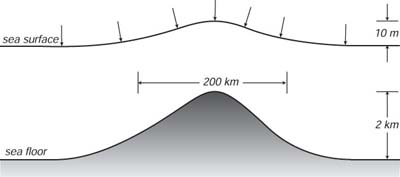

forma della superfice del mare (Figura 3.12).

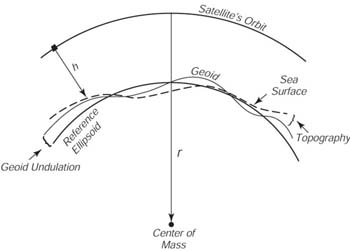

Cerchiamo di rendere il concetto più preciso. Con buona approsimazione, il livello marino é una particolare superfice chiamata geoide (vedi il riquadro). Per definizione una superfice é un livello di potenziale gravitazionale costante, ed é ovunque perpendicolare alla forza di gravità. In particolare, deve essere perpendicolare alla verticale di una linea di piombo, che é "una linea o corda avente ad un capo un peso metallico per determinare la direzione verticale" (Oxford English Dictionary).

|

Il Geoide La superfice di livello corrispondente alla superfice di un oceano a riposo é una superfice speciale, il geoide. In prima approssimazione, il geoide é un ellissoide che corrisponde alla superfice di un corpo rotante di fluido omogeneo, che significa che il fluido non ha un flusso interno. In seconda approssimazione, il geoide differisce dall'ellissoide a causa delle variazioni locali della gravità. Le deviazioni sono dette ondulazione del geoide. La massima ampiezza delle ondulazioni é di circa ±60 m. In terza approssimazione, il geoide devia dalla superfice marina perché l'oceano non é a riposo. La deviazione del livello marino dal geoide é definita come topografia. La definizione é identica a quella della topografia sulla terra, per esempio le altezze date da una mappa topografica. La topografia dell'oceano é causata dalle maree, dal calore contenuto nell'acqua e dalle correnti marine superficiali. Torneremo su questo aspetto nei capitoli 10 e 17. La massima ampiezza della topografia é circa ±1 m, che é piccola comparata alle ondulazioni. Le ondulazioni del geoide sono causate dalle variazioni locali della gravità, che sono dovute alla distribuzione irregolare della massa del fondo marino. I monti sommersi hanno un eccesso di massa perché sono più densi dell'acqua. Producono una protuberanza verso l'alto nel geoide (vedi figura). Al contrario le valli sommerse hanno una deficenza di massa. Queste producono una deflessione verso il basso del geoide. In questo modo il geoide é strettamente legato alla topografia del fondo. Le mappe del geoide oceanico hanno una grande somiglianza con la topografia del fondo marino. Figura 3.12 Le montagne sottomarine sono più dense dell'acqua marina. Aumentano la gravità locale causando alle linee perpendicolari alla superfice (vedi le frecce) di essere deflesse verso il monte. Poiché la superfice di un oceano a riposo deve essere perpendicolare alle linee di gravità, la superfice marina ed il geoide locale devono avere una leggera gobba, come si vede nella figura. Tali gobbe sono facilmente misurate dai satelliti altimetrici. Come risultato, i dati dei satelliti altimetrici possono essere usati per mappare il fondo marino. Notate che la gobba alla superfice é fortemente esagerata, un monte di duemila metri produce una gobba di circa 10 m di altezza. |

Il surplus di massa del monte sottomarino attrae il peso della linea a piombo, causando alla linea di puntare un pò verso il monte invece che verso il centro della terra. Poiché la superficie marina deve essere perpendicolare alla forza di gravità, essa deve mostrare una piccola gobba proprio sopra il monte come mostrato in figura 3.12. Se non c'é gobba la superfice del mare non dovrebbe essere perpendicolare alla gravità. Tipiche montagne sottomarine producono una gobba di 1-20 m. di altezza su distanze di 100-200 km. Queste sono troppo piccole per poter essere viste da una nave, ma sono facilmente misurate dai satelliti altimetrici. Le fosse oceaniche hanno un deficit di massa, e producono una depressione della superfice.

La corrispondenza tra forma della superfice e fondo non é esatta. Dipende dalla natura del fondo, dall'età del fondo e dallo spessore dei sedimenti. Se un monte sottomarino galleggia sul fondo come il ghiaccio sull'acqua, il segnale gravitazionale é più debole di quello che sarebbe se il monte fosse a riposo sul fondo del mare come ghiaccio su un tavolo. Come risultato abbiamo che la topografia del fondo varia da regione a regione.

Le profondità misurate con ecoscandagli sono usate per determinare le correzioni regionali. Quindi, l'altimetria é usata per fare una interpolazione tra le misure fatte con gli ecoscandagli. (Smith and Sandwell, 1994).

Sistemi satellite - altimetro Vediamo ora come gli altimetri misurano il profilo della superfice marina. I satelliti altimetrici includono un radar per misurare l'altezza del satellite dalla superfice marina ed un sistema di rotta per determinare l'altezza del satellite in coordinate geocentriche. Il sistema misura l'altezza della superfice marina relativa al centro di massa della terra (Figura 3.13). Questo dà il profilo della superfice marina.

| Figura 3.13 Un satellite altimetrico misura l'altezza del satellite dalla superfice marina. Quando questa é sottratta dall'altezza r dell'orbita del satellite, la differenza é il livello marino dal centro della terra. La forma della superfice é dovuta, alle variazioni della gravità, che producono le ondulazioni del geoide, ed alle correnti oceaniche che producono la topografia oceanica, lo scostamento della superfice marina dal geoide. Le variazioni del Geoide, le ondulazioni e la topografia sono fortemente esagerate nella figura. Da Stewart (1985). |

Molti satelliti altimetrici sono stati lanciati nello spazio. Tutti hanno osservato il geoide marino e l'influenza delle caratteristiche del fondo sul geoide. Gli altimetri che hanno prodotto i dati più utili sono stati Seasat (1978), GEOSAT (1985--1988), ERS–1 (1991–1996), ERS–2 (1995– ), Topex/Poseidon (1992–2006), Jason (2002–), e Envisat (2002). Topex/Poseidon e Jason furono specialmente progettati per fare delle misure estremamente accurate delle altezze. Hanno misurato le altezze marine con una precisione di ±0.05 m.

Mappe della topografia del fondo marino fatte da satelliti altimetrici Seasat, GEOSAT, ERS-1, ed ERS-2 hanno operato in orbite con tracce a terra spaziate di 3-10 km, che sono sufficienti a mappare il geoide. Combinando i dati degli ecoscandagli con i dati dei satelliti GEOSAT ed ERS-1, Smith and Sandwell (1997) hanno prodotto mappe del fondo con la risoluzione orizzontale di 3 km ed una accuratezza in profondità di ±100 m.

3.5 Carte e Data-Set del fondo marino

Quasi tutti i dati di ecoscandaglio disponibili sono stati digitalizzati ed usati per produrre carte del fondo marino.I dati sono stati ulteriormente processati ed editati per produrre data-set che sono stati distribuiti nel formato CD-ROM. Questi dati sono stati completati con i dati dei satelliti altimetrici per produrre mappe del fondo marino con una risoluzione che é vicina ai 3 km (Figure 3.14).

- Il British Oceanographic Data Centre pubblica il General Bathymetric Chart of the Ocean (GEBCO) Atlanti digitali per conto del Intergovernmental Oceanographic Commission dell'UNESCO ed il International Hydrographic Organization. Questi atlanti pubblicati con una scala di 1:10 milioni, consistono principalmente nelle locazioni delle profondità di eguale livello, nelle linee di costa e nelle rotte provenienti da GEBCO 5th Edition pubblicate ad una scala 1:10 milioni. Le isolinee originali furono tracciate a mano basandosi sui dati da scandaglio digitalizzati e riportati su mappe di base.

- Il U.S. National Geophysical Data Center pubblica il ETOPO-2 CD-ROM che contiene i valori delle profondità marine da ecoscandagli e da satelliti altimetrici e le altezze terrestri da campagne di rilievo. I dati sono interpolati su una griglia di 2 minuti (2 miglia nautiche) I dati oceanici compresi tra 64°N and 72°S provengono dal lavoro di Smith and Sandwell (1997), che combinarono i dati da ecoscandagli con i dati altimetrici del GEOSAT ed ERS-1. I dati del fondo a nord di 64°N provengono dal International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean. Seafloor ed i dati a sud di 72°S sono del US Naval Hydrographic Officés Digital Bathymetric Data Base Variable Resolution. I dati terrestri provengono dal progetto GLOBE che produce un modello digitale di elevazione con una griglia di 0.5 minuti (0.5 miglio nautico), usando i dati forniti da molte nazioni.

- I Governi Nazionali publlicano mappe della costa e dei porti. Negli USA, il National Ocean Service del NOAA pubblica le carte nautiche utili per la navigazione delle navi nei porti e nelle zone a largo.

| Figura 3.14 La topografia del fondo marino dell'oceano con 3 km di risoluzione prodotta dalle osservazioni della forma della superfice marina dal satellite altimetrico. From Smith and Sandwell. |

3.6 Il Suono nell'Oceano

Il suono fornisce il solo mezzo conveniente per trasmettere informazioni nel mare su grandi distanze. Il suono é usato per misurare le proprietà del fondo marino, la profondità , la temperatura e le correnti del mare. Le balene ed altri animali dell'oceano usano il suono per navigare, comunicare su lunghe distanze e per procurarsi cibo.

La Velocità del Suono

la velocità del suono varia con la temperatura, la salinità e la pressione (MacKenzie, 1981; Munk

et al. 1995: 33) :

|

C = 1448.96 +

4.591 T - 0.05304 T2 + 0.0002374 T3 + 0.01630 Z + |

(3.1) |

dove C é la velocità in m/s, T é la temperatura in Celsius, S éla salinità (vedi il Capitolo 6 per una definizione della salinità ) e Z é la profondità in metri. L'equazione ha una accuratezza di circa 0.1 m/s (Dushaw, et al., 1993) . Altre equazioni della velocità del suono sono largamente usate, specialmente una equazione proposta da Wilson (1960) che é stata principalmente usata dalla U.S. Navy.

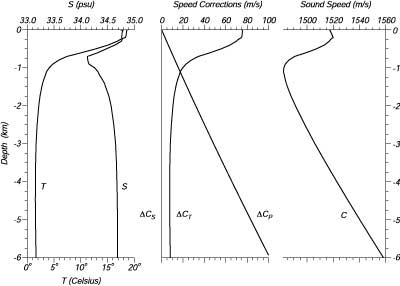

Per delle condizioni tipiche del mare, C é di solito tra 1450 m/s e 1550 m/s (Figure 3.13) . Usando (3.1), possiamo calcolare la sensibilità C ai cambiamenti di temperatura, profondità e salinità del mare. I valori approssimati sono: 40 m/s per 10°C in più di temperature, 16 m/s per 1000 m in più di profondità, e 1.5 m/s per 1psu di aumento della in salinità. Perciò le cause primarie della variabilità della velocità del suono sono la temperatura e la profondità (pressione). Le variazioni di salinità sono troppo piccole per avere molta influenza.

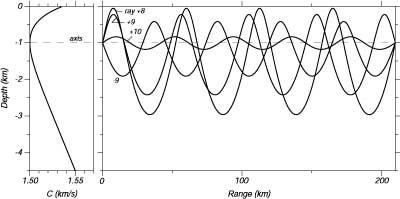

Se vediamo la velocità del suono in funzione della profondità, si nota che la velocità ha di solito un minimo ad una profondità intorno ai 1000 m (Figure 3.15). La profondità della velocità minima é chiamata canale sonoro. Succede nella maggior parte dell'oceano, e generalmente raggiunge la superfice a latitudini molto alte.

| Figura 3.15 I Processi che producono il canale sonoro dell'oceano. Sinistra: Temperatura T e salinità S misurate in funzione della profondità durante la crociera KH-87-1 della R.V. Hakuho Maru, stazione JT, del 28 gennaio 1987 a Lat 33°52.90´N, Long 141°55.80´E nel Nord Pacifico. Centro: Variazioni nella velocità del suono dovute alle variazioni temperatura, in salinità, ed in profondità. Destra: Velocità del suono in funzione della profondità che mostrano il minimo di velocità intorno al km di profondità, quota che definisce il canale sonoro. Dati dal JPOTS Editorial Panel (1991). |

Il canale sonoro é importante perché nel canale il suono puo viaggiare molto lontano, talvolta perfino mezza circonferenza equatoriale. Di seguito viene spiegato come il canale funziona. I raggi sonori che cominciano a viaggiare fuori del canale sono rifratti verso il centro del canale. I raggi che si propagano verso l'alto a piccoli angoli dalla direzione orizzontale sono curvati verso il basso ed i raggi che si propagano verso il basso a piccoli angoli dalla direzione orizzontale sono curvati verso l'alto (Figure 3.16). La profondità tipica del canale varia 10 m e 1200 m e dipendono dall'area geografica.

| Figura 3.16 Traiettoria dei raggi di suono nell'oceano per una sorgente vicino l'asse del canale sonoro. From Munk et al. (1995). |

Attenuazione del Suono

Attenuazione del suono per la distanza unitaria dipende dalla intensità I del suono:

|

dI = -kIodx |

(3.2) |

dove I0 é l'intensità prima del'attenuazione e k é un coefficiente di attenuazione che dipende dalla frequenza del suono. L'equazione ha come soluzione:

|

I = Io exp(-kx) |

(3.3) |

Valori tipici di k (in decibels dB per kilometer) sono: 0.08 dB/km a 1000 Hz, e 50 dB/km a 100 000 Hz. I decibels sono calcolati da: dB = 10 log(I/I0) . Dove I0 é la potenza acustica originale , I é la potenza acustica dopo l'attenuazione.

Per esempio, ad una distanza of 1 km a 1000 Hz il segnale é attenuato di solo 1.8% : I = 0.982 Io. Ad una distanza di 1 km a 100 kHz il segnale é ridotto a I = 10-5Io. Il segnale tipico a 30 kHz usato dagli ecoscandagli per mappare le profondità del mare é poco attenuato per andare dalla superfice al fondo e poi indietro alla superfice.

Le frequenze del suono molto basse nel canale sonoro, quelle sotto 500 Hz sono state rilevate a migliaia di km. Nel 1960 un suono a 15 Hz di una esplosione nel canale sonoro a largo di Perth (Australia) é stato rilevato vicino Bermuda, dall'altra parte del mondo. Un esperimento successivo ha mostrato che un segnale a 57 Hz trasmesso nel canale sonoro vicino Heard Island (75°E, 53°S) può essere ascoltato a Bermuda nell'Atlantico ed a Monterey, California nel Pacifico (Munk et al., 1994).

Uso del Suono

Poiché il suono a bassa frequenza può essere udito a grande distanza,

la US Navy, nel 1950 posizionò una rete di idrofoni nel fondo marino ed

in acque basse, connessi a stazioni a riva. La Sound Surveillance System. La SOSUS,

sebbene progettata per rilevare i sommergibili, ha trovato molti altri usi.

é stata usata per ascoltare e tracciare le balene fino a 1700 km lontane e per

trovare i punti delle eruzioni vulcaniche sottomarine.

3.7 Concetti Importanti

- Se l'Oceano Pacifico fosse portato in scala con la larghezza pari al foglio A4

dovrebbe avere la profondità circa uguale allo spessore del foglio.

Come risultato il campo delle velocità nell'oceano é in gran parte bidimensionale.

Le velocità verticali sono molto più piccole di quelle orizzontali.

- C'é solo un Oceano con tre parti ufficiali (bacini).

- Il volume dell'acqua marina eccede la capacità dei bacini oceanici,

e l'acqua in eccesso copre le parti basse dei continenti creando le

piattaforme continentali.

- Le profondità dell'oceano sono mappate dai dati degli ecoscandagli,

che misurano il tempo richiesto da un impulso sonoro per andare dalla

superfice al fondo e poi riflesso alla superfice. Le profondità misurate

dalle navi basate sugli ecoscandagli sono state usate per produrre le mappe

del fondo marino. Le mappe hanno una risoluzione orizzontale bassa

perché le regioni sono state visitate dalle navi raramente e le rotte delle navi

sono lontane fra loro.

- Le profondità dell'oceano sono misurate anche dai sistemi

a bordo dei satelliti altimetrici che misurano la sagoma della superfice marina.

La sagoma locale della superfice é influenzata dai cambiamenti

nella gravità dovuti alle caratteristiche sottomarine. Mappe recenti,

basate sulle misure dei satelliti altimetrici combinati con i dati da nave,

hanno come accuratezza della profondità ±100 m e risoluzione orizzontale di ±3km.

- La tipica velocità del suono nel mare é di 1480 m/s. La velocità dipende principalmente dalla temperatura, meno dalla pressione e molto poco dalla salinità. La variabilità della velocità del suono in funzione della pressione e della temperatura produce nell'oceano canali sonori orizzontali. Il suono nei canali può viaggiare per grandi distanze. I suoni a bassa frequenza, sotto i 500 Hz, possono viaggiare per mezza circoferenza terrestre a patto che il percorso non sia interrotto da terre.

Robert H. Stewart, stewart@ocean.tamu.edu

All contents copyright © 2005 Robert H. Stewart,

All rights reserved

Updated on Novembre 21, 2008